中国渡航では、他の海外渡航とはまったく異なる事前準備が求められます。

今回、私は4泊5日で北京を訪れましたが、以前に上海・西安で10日間滞在した経験があるにもかかわらず、改めて準備の重要性を痛感しました。

本記事では、主に「中国特有の準備」にフォーカスし、実体験に基づいた注意点や推奨対策を紹介します。

スマホ決済:Alipay/WeChat Payの導入と登録

中国ではスマホ決済が事実上の標準です。出発前に以下の手順を完了しておく必要があります。

- AlipayとWeChat Pay両方のアプリをインストール

- SMS登録:SMSの受信ができる国内でやっておくと安心

- パスポートによるKYC(本人確認):KYCをしないと利用可能額が著しく低くKYC必須

- VISAまたはMasterCardの登録(国際カード対応済み)

なお「bank card」がクレジットカードのことなので注意

AliPay、WeChatは決済だけにあらず

AlipayとWeChatはどちらか一方では不十分です。

というのも、それぞれのアプリ内に専用のミニアプリがあり、利用シーンが分かれているからです。

たとえば、配車サービスの「DiDi」はAlipayアプリ内から利用可能ですし、北京動物園の入場券はWeChat内のミニアプリ経由で購入が求められるケースもあります。

私自身はAlipayの方を多く使いましたが、WeChatも現地で使う機会が複数回ありました。両方の導入が実質必須です。

配車アプリ「DiDi」はAlipayアプリ内で利用可能

中国国内の移動には、タクシーよりもアプリ経由の配車が便利です。その中でも代表的なサービスが「DiDi(滴滴出行)」です。

Alipayアプリ内には「DiDi Travel」というアイコンがあり、そこからDiDiを起動して配車予約が可能です。アカウント登録や目的地の入力もアプリ内で完結し、決済もAlipayに連動してシームレスに行えます。

私も滞在中何十回と利用しましたが、日本のタクシーよりもはるかに安く、アプリ内で目的地設定をすればドライバーとのやり取りも不要のため非常に便利でした。特に空港や観光地では利用価値が高いので、Alipayを導入したらあわせてDiDiもぜひ活用してください。

なお中国のDiDi料金はかなり安く、空港から北京市内のホテルまで1時間、XLで3列の大型車を頼んでも210人民元(約4,600円)、北京市内で10分程度の乗車なら20人民元(約800円)など激安です。

クレジットカードの渡航通知とブランドの使い分け

クレジットカード会社に渡航する旨を電話する

まず最も重要なのは、出発前にクレジットカード会社へ「中国へ渡航する予定がある」と連絡を入れておくことです。これを怠ると、現地での利用が不正利用と判断され、自動的に利用停止される可能性があります。

私は実際にこれをしなかったために、2日目にdidiで配車しようとした際にカードが停止して配車ができず。 解除のために国際電話で本人確認を受けることになり、かなりの手間と時間を要しました。

比較的スムーズに電話がつながったけれどもそれでも20分近くかかったので国際電話料金2,000円ぐらいかかってます。

VisaかMaster推奨

加えて、カードブランドも意識しておくと良いです。

VISAとMasterCardは多くの店舗で対応していますが、AMEX(アメリカン・エキスプレス)は対応していないPOS端末が多く、特に中国本土では利用に不便があります。

銀聯(UnionPay)に特化した端末が主流なのですが これがAMEXに対応していないことが原因のようです。

決済手段の使い分けと手数料対策

Alipay/WeChat Payは便利ですが、外国人が使用すると国際取引手数料が 3%発生します。

ただし、200人民元以下の支払いでは無料になるため、

- 200元以下:Alipay/WeChat Payを使用

- 200元以上:クレジットカードが使えるか確認してクレジットカード優先で使用

という使い分けが節約につながります。加えて、AliPayやWeChatPayには月ごとの利用限度額もあるようなので注意が必要です。

翻訳アプリ

中国では英語もほとんど通じないため、翻訳アプリの準備は必須です。

Googleレンズも良いですが簡単な会話文のやりとりなら 自分は「Microsoft翻訳」アプリが一番使いやすく、音声・カメラ翻訳にも対応しています。

一方で、もう少し複雑なニュアンスを伝えたいときや、トラブル時の説明や翻訳に加えて解説をしてほしい場合にはChatGPTに「日本語→中国語に翻訳して」と頼む方法が非常に役立ちました。

例えば料理メニューの中国語を日本語に訳してもよくわからない場合はChatGPTに翻訳に加えて解説をしてもらうと訳に立ちます。

ChatGPTの旅行中での使い方や翻訳のコツについては、以下の記事に詳しくまとめています。

ホテル予約:外国人宿泊可の確認

中国のホテルはすべてが外国人宿泊に対応しているわけではありません。

- Trip.comなど大手旅行サイトでホテルを選ぶ

- 一泊目の宿を確実に予約(入国カードに記載が必要)

- チェックイン時にパスポートの提示が必須

中小ホテルは外国人を断ることもあるため、大手チェーンや対応済みの施設が無難です。

通信環境とスマホ

中国ではGoogle、LINE、ChatGPTなど主要なアプリやサービスがそのままでは使えません。

- VPNを契約して持参

- または国際ローミングに対応したSIMを使用

- スマホのバッテリー切れ対策にモバイルバッテリーを常備

現地ではスマホが事実上の生命線です。通信手段と電源管理は怠らないようにしてください。

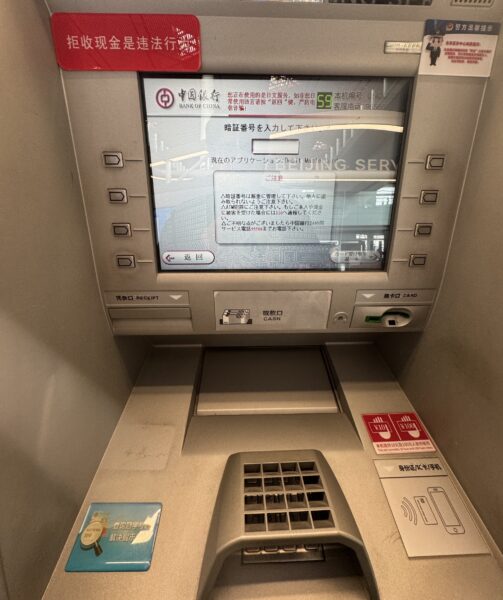

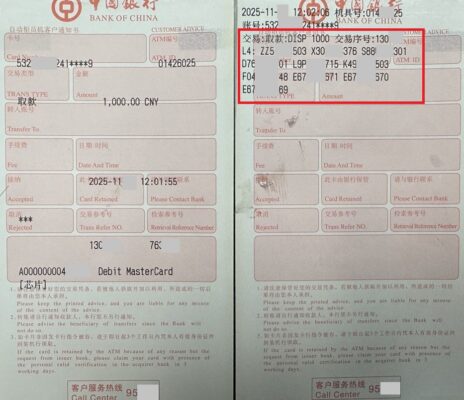

現金とATM対策

現地ATMからの引き出し

普段の支払いはスマホアプリやクレジットカードで可能ですが、現金も念のため1〜3万円分用意しておくと安心です。また、現地ATMで引き出すならWiseデビットカードがおすすめです。

- WiseデビットカードはPLUS(VISA)やCirrus(Master)対応ATMで使用可能

- スマホやカードが使えない非常時の保険として有効

- 偽札対策にATM伝票に紙幣番号が印字されている

実際今回はプライベートガイドの延長料金の400人民元と北京動物園の園内カートの乗車賃10人民元が現金払いしかできず、現金を持っていて助かりました。

スマホが壊れた場合など非常事態のためにも少額の現金は持っていた方がいいと思います。

日本国内で外貨宅配サービスを利用

出国前に外貨宅配サービスを利用して現金を用意しておくのも安心です。

詳しくは別記事にまとめましたのでご確認ください。

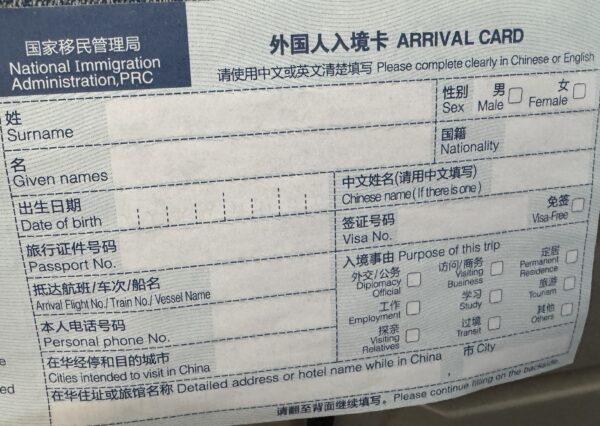

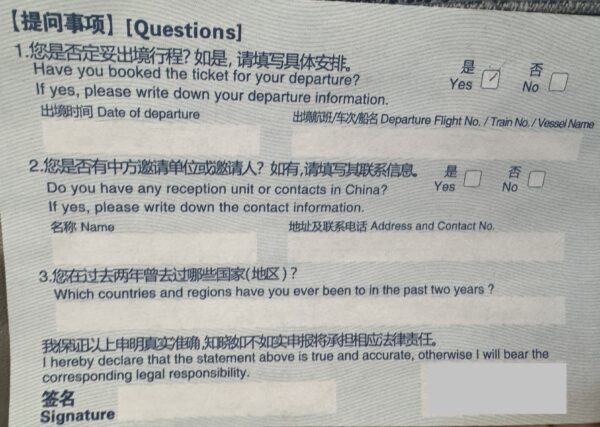

中国入国カードの記入方法

中国に入国する際、機内などで配布される「外国人入境カード(Arrival Card)」の記入が必要です。

以下、主な項目と書き方の解説です。

- Surname/Given names:パスポートと同じ順で姓・名を記入(ローマ字)

- Sex:該当する性別(Male/Female)にチェック

- Nationality:JAPAN または Japanese

- Chinese name:中国名(中国の戸籍)がなければ空欄でOK

- Date of birth:西暦で誕生日を記入(例:1985/06/12)

- Passport No.:パスポート番号

- Visa No.:ビザ免除の場合は「Visa-Free」にチェック

- Arrival Flight No.:入国時に乗っている航空便の便名(例:NH961など)

- Personal phone No.:現地で使える電話番号(なければ日本の携帯番号でも可)

- Purpose of this trip:観光なら「Tourism」にチェック、出張なら「Business」

- City/Hotel name:到着後の宿泊先の都市名とホテル名(必須)

- 1. Have you booked the ticket for your departure?

出国便をすでに予約済みかどうか。

→「Yes」にチェックし、Date of departure/Flight No.に帰国便の出発日と便名(例:11/19 NH962)を記入。 - 2. Do you have any reception unit or contacts in China?

中国国内に連絡先や招聘者がいるかどうか。観光の場合は「No」で問題ありません。

→ビジネス目的などで連絡先がある場合は「Yes」にチェックし、Name/Address/Contact No.に記入。 - 3. Which countries and regions have you ever been to in the past two years?

過去2年間に訪れた国・地域を列挙。

→時系列でなくても良いので、訪問経験のある国をカンマ区切りで記入(例:Japan, Thailand, France)。 - Signature(署名)

最後に署名を記入。英語またはパスポートと同じ表記で問題ありません。

記入は英語または中国語で、丁寧に記入するのがベストです。現地到着前に機内で済ませておくと、入国審査がスムーズになります。

入国審査について

今回の入国審査は正直“あっけないほど”スムーズだった。

パスポートとアライバルカード(入境カード)を係員に渡すと、日本語の音声ガイドが流れ、その指示に従って指紋を登録して終了。

英語も中国語も一切話す必要なし。質問もゼロ。

もちろん、混雑状況や係員次第で多少質問される可能性はあるけど、周りを見渡す限りほとんどの旅行者が淡々と1,2分で通過していた。仮に何か聞かれたとしても、「滞在日数」「宿泊先」「目的」くらいの超基本的な内容なので、身構える必要はない。

スマホの中身はチェックされる?

少し前に「中国入国時にスマホの中身をチェックされる」「アプリを見られる」といったニュースが出回っていたけど、実際のところ、通常の観光客はまず関係ない。

自分も今回まったく確認なし。

周囲の旅行者も同じで、スマホを開かせられている人は一人も見なかった。

実際にチェックされるケースは、

-

犯罪捜査

-

不審者扱いされた場合

-

荷物トラブル発生時の個別対応

…など、かなり特殊な状況に限られる。

普通に観光で訪れる分には、スマホを見せろと言われる可能性はほぼゼロで、気にする必要はない。

各国共通の基本準備

中国に限らず、海外旅行において必ず確認しておくべき基本項目も忘れずに。

- パスポートの残存期間の確認

- ビザの要否(滞在日数や渡航目的により異なる)

中国の場合は15日以内であれば不要 - フライトおよびホテルの予約情報を控えておく(入国カード記入用)

結論

中国渡航は一見ハードルが高そうに見えますが、事前準備を抜かりなく行えば大きな問題にはなりません。

北京での経験と、前回の上海・西安の滞在を通じて感じたのは、「中国独特の制約に慣れるには準備がすべて」ということでした。この記事を通じて、同じようなトラブルに遭う方が1人でも減れば幸いです。

参考記事リンク